Die Garten-Rebellin

Wenn man an Straßen mehr bienenfreundliches Grün schaffen will, ist zu viel Bürokratie im Spiel

– findet die Münchnerin Dorothee Haering. Und gartelt deshalb ohne Erlaubnis.

Mit einigen Mitstreitern

Von Irene Kleber

Gerade mal sechs Quadratmeter hat das Gärtchen vor dem hellblauen Altbau an der Georgenstraße 123 in der Maxvorstadt. Der Lavendel sprießt schon üppig hinter dem kniehohen Holzzäunchen. Eine Stammrose treibt aus. Dazwischen wachsen Narzissen, Clematis, Anemonen, Grasnelken, Platterbsen, sogar Lauch. Und rund ums Straßenschild, das in dem Grünstreifen steht, rankt Hopfen in die Höhe.

„Total verboten, der Hopfen“, sagt Dorothee Haering, die sich fürs AZ-Foto schmunzelnd ins Grün gestellt hat, mit einem rosa Schild: „Hier blüht es für Bienen Hummeln & Co.“ „Eigentlich“, fährt sie fort, „ist das meiste, was ich da gemacht habe, verboten.“

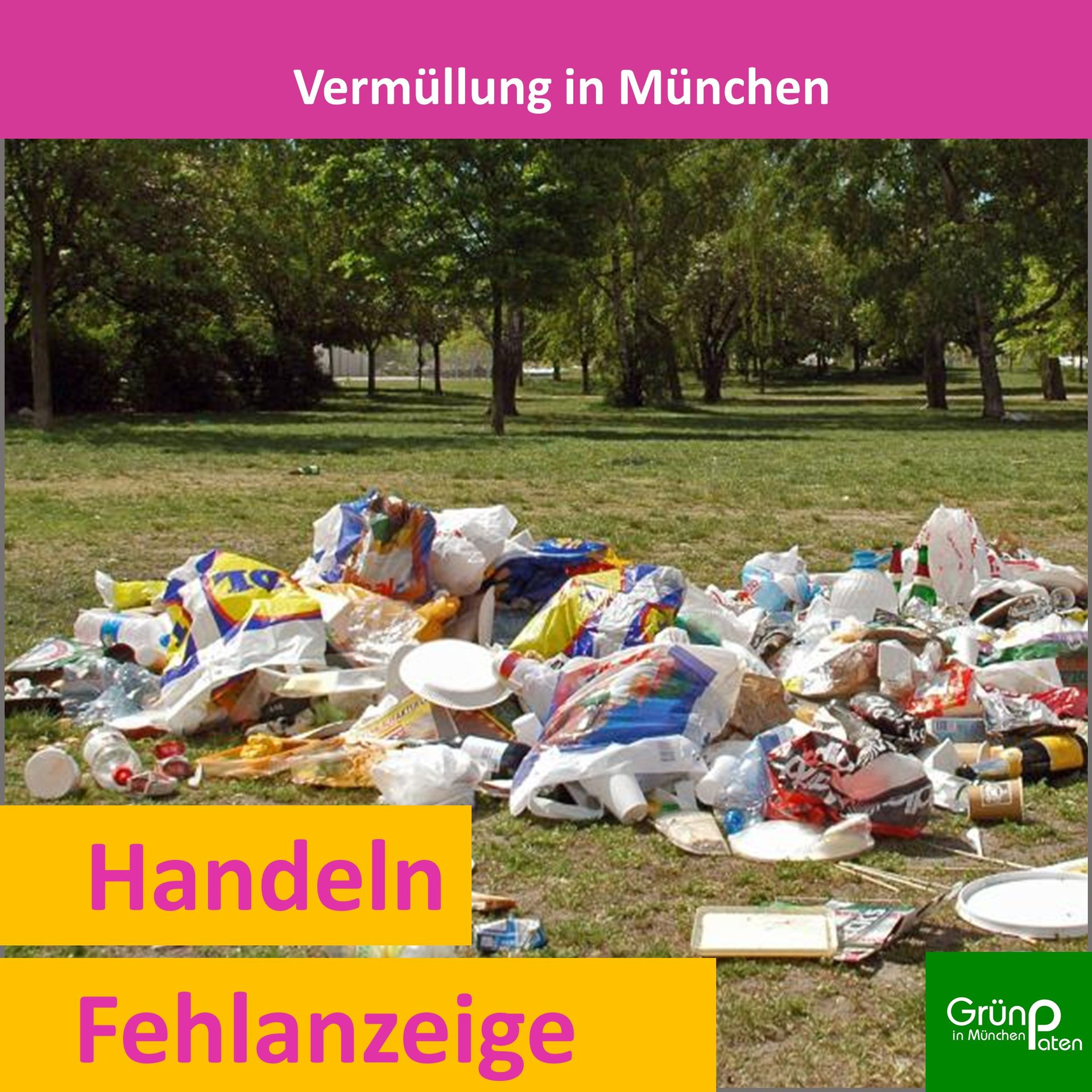

Es ist nämlich so. Das Gärtchen zwischen dem gepflasterten Gehsteig und der asphaltierten Straße ist ein Stück öffentliches Straßenbegleitgrün, also schlichte Wiese. Üblicherweise mähen städtische Gärtner sie ab, noch bevor im Frühling erste Blümchen und Gräser Bienen und andere Insekten anlocken. Soll ja ordentlich ausschauen.

Eines Tages, im Frühling 2022, sei sie an der Stelle vors Haus getreten, in dem sie wohnt, habe gesehen, wie „grauslig versiegelt“ schräg gegenüber an der Lothstraße die Neugestaltung des Platzes um den Obelisken geworden sei (ein Kriegerdenkmal von 1923). Und da habe es ihr gereicht mit dem vielen Betongrau vor ihrer Haustür.

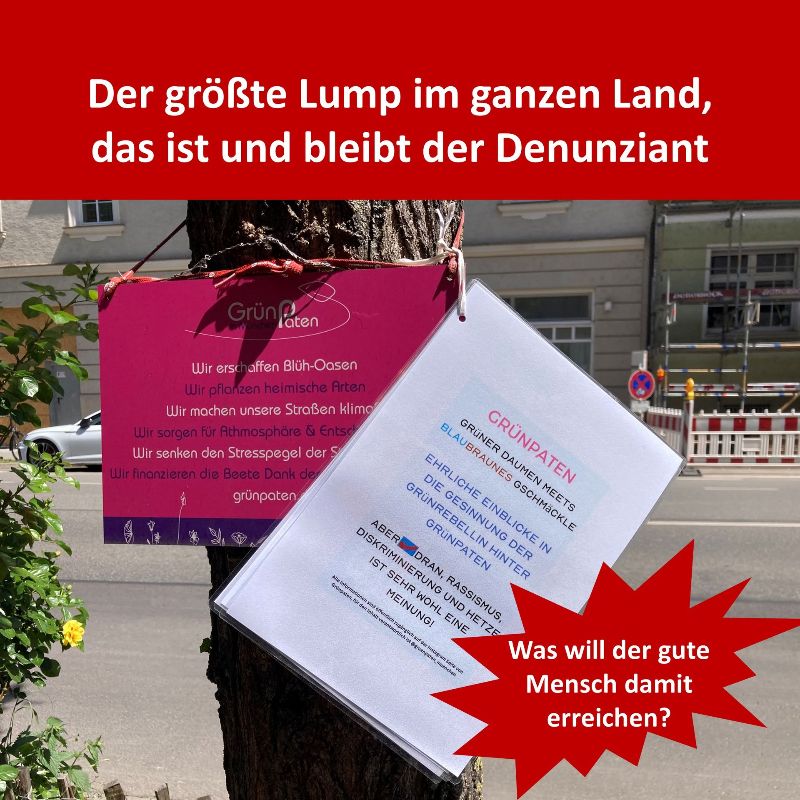

Sie habe dann beim Verein Green City beantragt, das öffentliche Stückerl Wiese vor ihrer Tür, das immerhin ein kleines Bäumchen bekommen hatte, im Rahmen des „Grünpaten“-Projekts bepflanzen zu dürfen. Bei dem Projekt, das es seit 2011 gibt (eine von der Stadt finanzierte Kooperation zwischen Green City und dem städtischen Baureferat), kümmern sich mehrere Bürger unter Anleitung von Green City um Straßenbeete.

„Dafür hätte ich einen Vertrag unterschreiben sollen, da kannst nur noch den Kopfschütteln“, erzählt sie. „Ich sollte einen Wasseranschluss mit Schlauch bis zur Grünfläche nachweisen, zehn Helfer finden, mindestens zwei benennen, die regelmäßig gießen. Und ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen.“

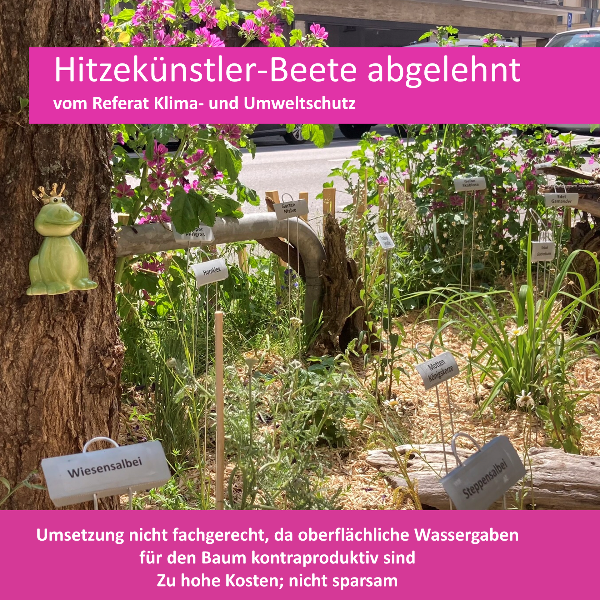

Dorothee Haering fand das unerhört. „So viel Bürokratie bremst jede Lust aus, was zu machen“, sagt sie. Und legte dann einfach mit dem Gärtnern los, ohne Genehmigung. Sie pflanzte Blumen und Stauden, hängte ein Holz mit Löchern für Wildbienen auf, dekorierte mit Steinen, Vogeltränken und Gartenzwergerln, rund 800 Euro habe sie dafür investiert.

Heraus kam ein wilder, üppiger Bauerngarten. Der verstößt allerdings gegen eine ganze Reihe von städtischen Regeln: Das Holzzäunchen, das die Münchnerin rund ums Beet gebaut hat, um Hunde und Radlparker abzuhalten: verboten (weil Stolpergefahr). Der Rank-Hopfen: verboten (weil Sichtbehinderung). Gartenzwerge und Steine im Beet: verboten (sie könnten splittern und Passanten verletzen).

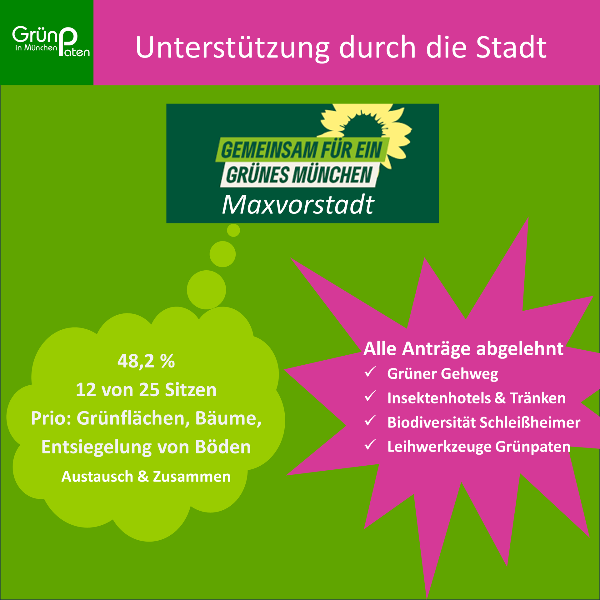

Die Stadt hat’s – bislang – toleriert. Was Dorothee Haering ermuntert hat, noch rebellischer gegen die Bürokratie anzugärtnern. Und mit Anträgen an Bezirksausschüsse und Stadtratsfraktionen dafür zu kämpfen, dass die Stadt mit Green City ihr Konzept ändert. Gerade mal 72 „Grünpaten“ von Green City gab es im Sommer 2022 in München. Nürnberg hatte da schon 1500 Grünpatenschaften erreicht, Hamburg 600.

Im Grant über die Langsamkeit der Stadt hat Dorothee Haering dann ihre eigene „GrünPaten“-Initiative (mit großem „P“ in der Mitte) gegründet, samt Webseite. Die taucht nun in der Google-Suche noch vor den offiziellen Green City-„Grünpaten“ auf. „Wir müssen in München viel mehr machen für wilde Gärten entlang von Straßen“, findet sie, „das ist doch gut für Kleinklima und Artenschutz.“

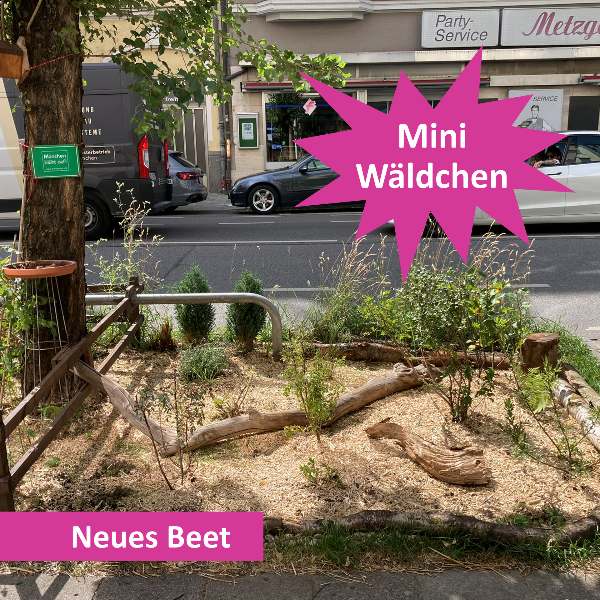

Gleich mehrere Nachbarschaften haben es ihr inzwischen gleichgetan und fast ein Dutzend Rebellen-Gärtchen allein entlang der Schleißheimer Straße zwischen Görres- und Agnesstraße angelegt – auf eigene Kosten oder mit Geldspenden von Spaziergängern oder Geschäftsleuten. Schön angewachsen ist das Gärtchen an der Hausnummer 71. Thymian, Lavendel, Mauersteinkraut wächst da um eine Wasserschale für Vögel und Insekten. Und sehr viel heimische Taubnessel. „Ökologisch super“, findet Dorothee Haering. An der Nummer 110 ist ein „Miniwäldchen“ entstanden, mit Sträuchern für Insekten und Gehölzen, an denen einmal Vögel Nahrung finden sollen.

Ein Hingucker ist das Steingärtchen vor dem Fahrradladen Velocompany an der Hausnummer 106. An die 60 Steine, sagt Dorothee Haering, habe sie dafür in ihr Auto gewuchtet, als sie beim Bergsteigen am Großglockner war. „Es ist als Alpengärtchen konzipiert mit Gebirgspflanzen, die Wasser gut speichern oder gegen Verdunstung schützen“, das passe zur stark versiegelten Schleißheimer Straße.

Man hat die Grün-Rebellen bislang gewähren lassen. Man „respektiert“ Dorothee Haerings „Engagement für mehr Grün in der Stadt“, schreibt Green City auf seiner Webseite. Aber einiges nervt den Verein: Der Name „GrünPaten“ – ein Plagiat, findet man. Und dass die Grünaktivistin weiter ihre Arbeit kritisiert: viel Bürokratie, wenig Effizienz, mangelhaftes Pflanzensortiment, das Paten kostenlos bekommen, das aber schlecht anwachse (zu wenig heimisch und hitzeresistent) – und zu viele städtische Zuschüsse, gemessen am Ergebnis.

Auch die Rathaus-CSU hatte zwischenzeitlich gefordert, das Green-City-Konzept zu verbessern, um mehr Grünpaten zu gewinnen. Ein Führungszeugnis braucht man nun nicht mehr, auch keinen Wasseranschluss oder zehn Helfer. Und das Pflanzensortiment beinhaltet neuerdings mehr heimische Stauden.

Zuletzt hat das Baureferat 175 Grünpaten gemeldet. „Ich finde nicht, dass das ein gutes Ergebnis ist“, meint die Grün-Rebellin. Diesen Sommer will sie kein neues Beet bauen. Aber jeden beraten, der selber Hand anlegen mag für mehr Grün vor seiner Haustür.